節は彼岸。供養を兼ねて我が先祖に少し触れてみようか。。その前にちょいと、、仏壇の後方上座に鎮座するは、お大師さまこと、真言宗開祖の弘法大師。住職をしている祖父から父が譲り受けたもの。彫られたのは江戸末期の頃と聞いているが詳細は不明。ガラスの念珠を持ち、台座には大分剥げてしまっているが金箔が施されたりと小さいながらも手が込んだ造りになっている。

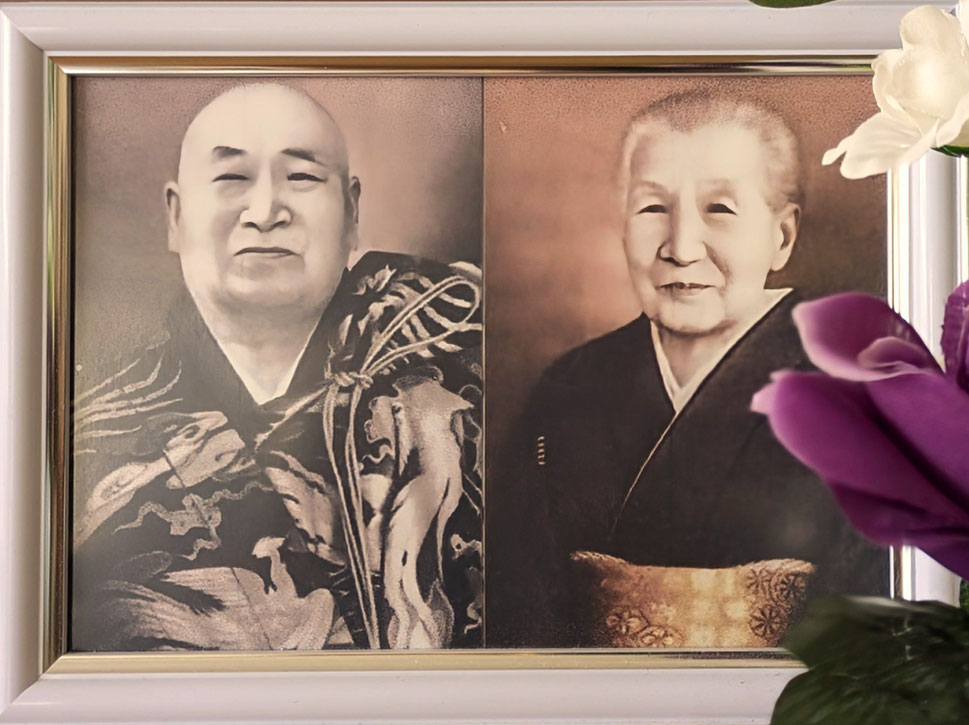

まずは父方。祖父、故・”英運(えいうん)”は僧正(そうじょう)。俗に言う坊さんだ。祖母、故・”よしみ”は昭和のスローガンのもと”産めよ増やせよ日本の宝”のごとく七男、一女をもうけた。お二方ともに90才を超え、天寿を全うしての大往生。─辺ぴな山辺の片田舎、小さな寺の暮らしは慎(つつ)ましく経済的には決して裕福とは言えず、それこそほぼ自給自足に近かった。ヤギの乳をしぼり、鶏を飼い、田畑を耕し、裏山に行ってはユリの球根を掘り、栗、柿、イチョウ(ぎんなん)を拾い、餅をつきetc.....働きづめの祖母が作るご飯は一見、質素ながら、それでも心の底から本当にうまいと思った。薪を焚(く)べながら竈(かまど)に立つ当時の姿が懐かしく目に浮かぶ。。それるが、小生の母は”バチ(末)っこ”の世に言う箱入り娘ゆえ、特段の料理ベタであったので、なおのこと、その様に強く感じたのかもしれない。・・・祖父は口数こそ少なかったが未だ心に残る言葉(教え?)がある。。「疲れた疲れた。」と口にすれば増々疲れ、「面倒くさい。」と口にすれば余計に面倒臭く感じるのだと。小生的はその言葉をいつも胸に刻んでいる。、、だが、ウチの次男坊ときたら何かにつけ「つかれた、つかれた、あーつかれたぁ!!!」のオンパレード。聞きたくないから言わないでくれと頼めば、「オレは、つかれたー!と言って発散したいんだ、言わないとかえってストレス溜まるしぃ#」、、なるほど、人それぞれ、それもアリかもと妙にナットク。。ん~、でもやっぱり、耳にするこっちがストレスだ。

さて次は母方の亡き祖父母。こちらの田舎も昔はなかなかのもの。モォ~🐮牛がいて、ブヒブヒッ🐷豚がいて、コケーッコッコ🐔鶏がいて🍆🥒広い畑があって。おまけに目の前は海辺ときてる。祖父は”だんべっこ(小舟)”を出して海の恵みをいただいたりと町育ちの小生にはワイルドすぎる世界。子供の頃、夏休みに泊まりに行くと真っ暗闇で静寂の中、ザブーン、ザバーンと波のしぶく音が間近に聞こえてくるので、それが恐ろしく嫌でたまらなかった。。ところで、飯の煮炊きといえば、こちらも黒柱の釜神様がにらみを利かせた同様の土カマド。オコゲご飯に甘いミソをたっぷり塗って七輪で焼いたオヤツみたいなの、素朴でうまかったなぁ.。oO。。そんな中、強烈に思い出すのは祖母が火鉢に陣取ってキセルでタバコを吸っていた姿。優しいには優しかったのだが煙を絶えずくねらしている雰囲気が苦手で、あまり近寄りたくなかったのが正直なところであった。とは言え、今となっては良くも悪くも皆、いい思い出だ。

最後は亡き両親。父、”英豊(えいほう)”享年74。─実家の寺から旅立って数年。若かりし25才の父、住み込みのうえ、安い給金で暮らしを立てていた頃、23才になる母と出会ったらしい。当時は貯金も無く貧しい青年ゆえ、後に伯母から聞いたところによれば、母方の両親は甲斐性のない父に対して結婚を許さなかったそうだ。父は悔しさをバネに一念発起。知人から借金をしてバラック小屋のような小さな食料品店を始めた。まだスーパーなど無い時代、商売の面白みに目覚めた父はその手を次々と広げていくことになる。時代は、まさにあの”ALWAYS三丁目の夕日”のようなとき。...牛乳の宅配、灯油の販売、遠洋船の仕込み、野菜の卸、パチンコ店への景品タバコ卸、自販機設置業、不動産の賃貸など。それこそ身を削って働いた父に晩年の祖母はいつものキセルを吸いながらこう言っていた。「おまえの父ちゃんとこに嫁がせてやったのは、オラたちの見る目があったからだなぁ。」って、あれ~~、調子いいと言うか現金なばあちゃんだぁ。。。物心がつく頃から、寝る間も惜しんで働き詰めの父の背中を見てきた。馬車馬のように働くだけ働いた挙げ句、あの世に逝ってしまったことを思えば、はたしていい人生だったのだろうか。かの3.11震災を知らずして亡くなったことはせめてもの救いか。。そんな父をよそに思うことは、築いた財を食いつぶす、つくづく不束(ふつつか)な息子でありました。声は届かずとも....今更ながらでありますが数々不調法の次第、誠に申し訳ございません。先祖皆々様に手向けて、南無遍照金剛々々≪(_ _)≫合掌